予備にと言い訳しながら増える竿

小継竿への偏愛が止まりません

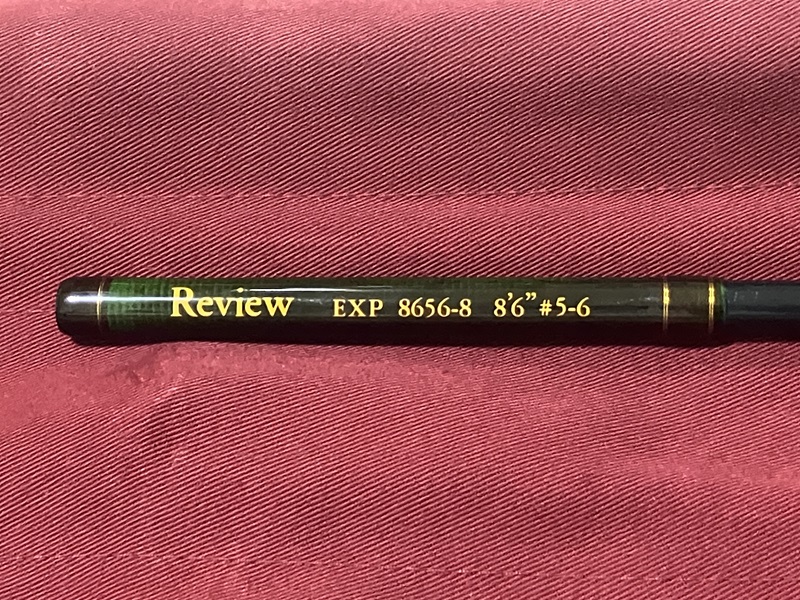

EXP 8656-8 8ft6in 5-6wt 8pcs : REVIEW

僕の持つフライロッドの中で一番活躍しているのは、実のところフリクエントフライヤー905-7(オービス)だったりします。5番指定の7本継ぎなんて竿はだいたい予備竿扱いであまり出番が無いのが常ですが、僕の場合、トライデント906(オービス)と二本同時にボートデッキに並べて使ったり、バイクでの釣行に持ち出したりと出番が多く、数々の印象的な釣りを彩ってくれています。

一つ惜しい点が、バイク釣行の際、マルチレインザック(デグナー)に入れて口を閉めると、僅かに縦に入りきらず斜めになることでした。斜めだとデッドスペースができて整理しにくいんですよね。我ながら重箱の隅をつつくような(苦笑)不満です。

ところがフリクエントフライヤーを下回る?仕舞寸法36.5cmという竿をヤフオクで見つけたので、2022年3月25日ポチってしまいました。

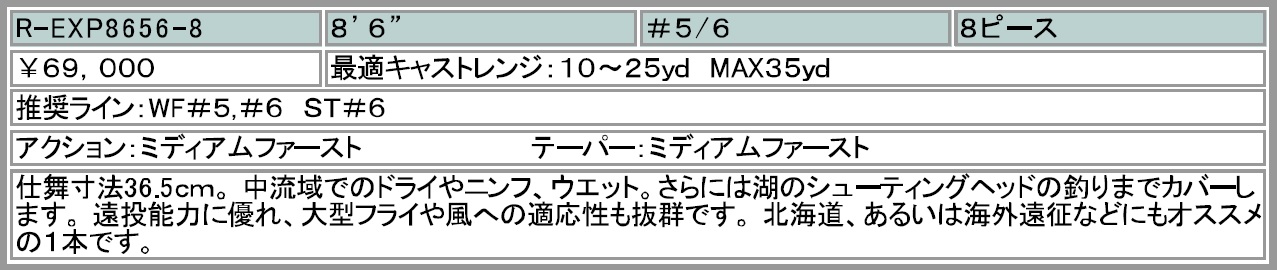

ReviewのEXP 8656-8、8フィート6インチの8本継です。現行モデルはR-EXPシリーズで定価が69,000円(税別)と随分高額なためとても買えません。前モデルの中古品だから手が出せる…とはいえ落札価格は35,000円。僕にしては随分高めですが、欲しいな…これと買ってしまいました。

フリクエントフライヤーが折れてしまった時の予備?とかマルチレインザックの縦方向に収まって欲しいとか、色々と理由をあげることはできますが、単純に欲しかったんです(苦笑)。

ロッドケースの全長を測ると43cmです。フリクエントフライヤーの49cmより6cm短いので、あともうちょっとでマルチレインザックの中にスポンと縦に入るのに…を実現してくれるかもしれません。ドキドキしながらテストしてみます。

テストではカバン中央に入れましたが、カバンの端の方でも問題なし。マルチレインザックの中にスポン!と縦に収まることでどれくらい収容力に差が出てくることか。想像以上に使い勝手が違ってくるのです。

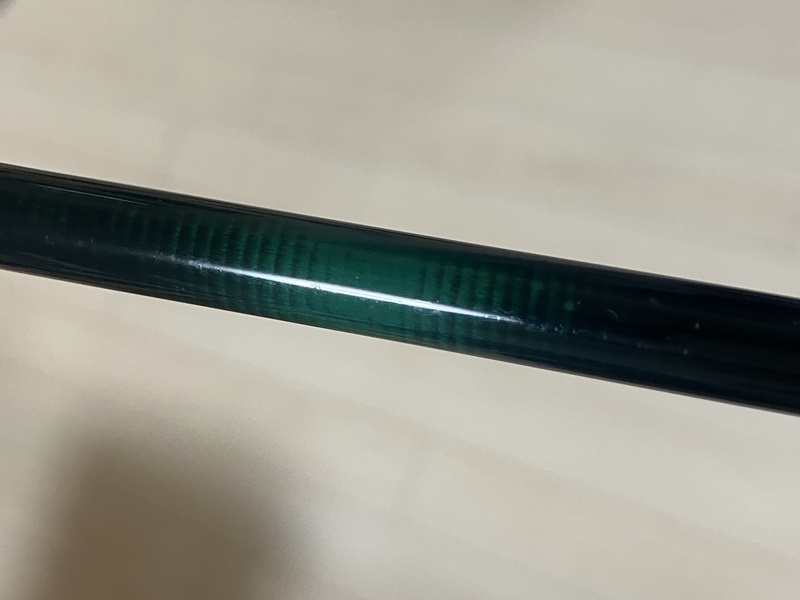

ブランクの色は深い緑です。

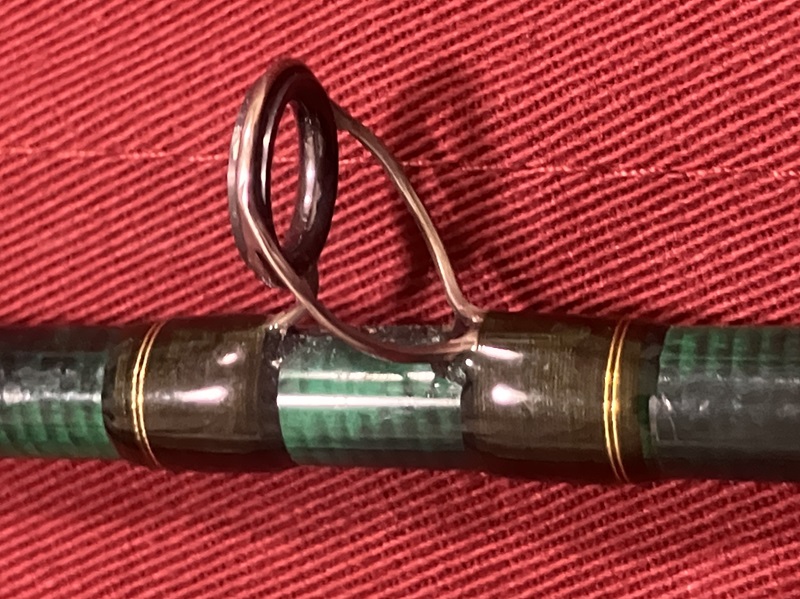

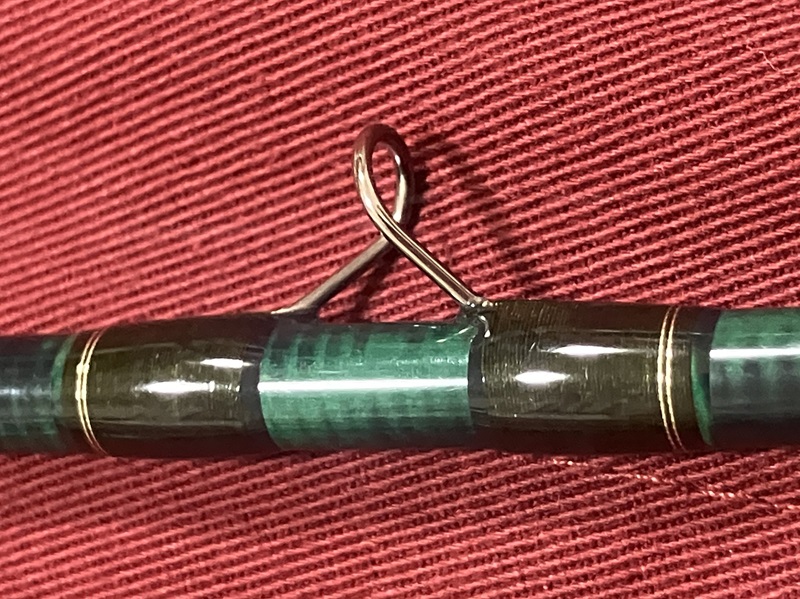

フェルール(継ぎ)はスピゴットフェルール(印籠継ぎ)です。口巻き(竿の端の補強巻き)のラッピングは深緑の糸で、金色の糸を2巻きだけの飾り巻きがあります。

プリント部はメスフェルールの口巻きと飾り巻きの間にあり、エポキシのコーティングが厚く塗られています。

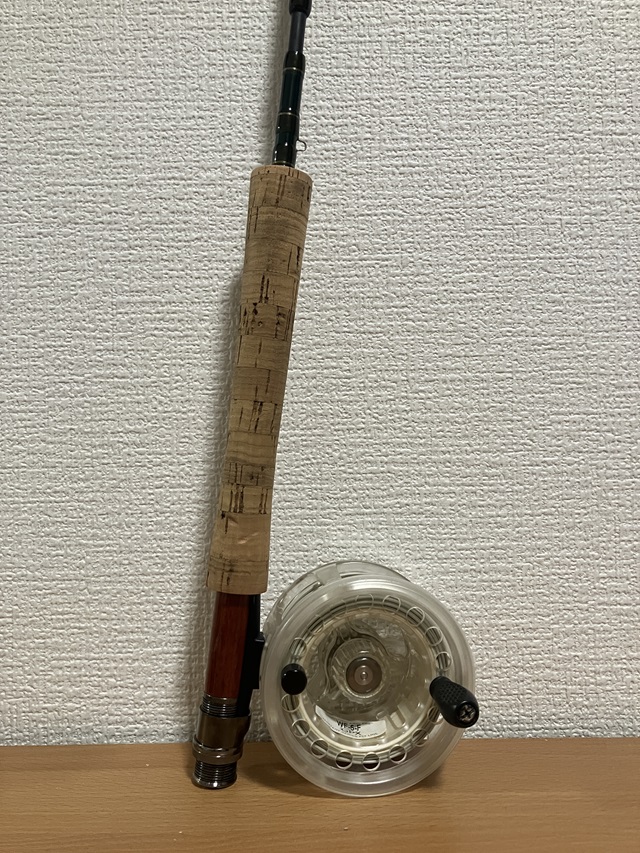

グリップは先端から少しずつ細くなっていくテーパー形状で、最後アップロックのフードが埋め込まれる部分がフレアしています。リッツのアップロックタイプとでもいうのでしょうか。しかし結構テーパーが付いている気がします。リッツはVグリップで握りやすいと言われますね。

リールシートは木製で素材は何でしょう?ココボロかな?金具はアップロックスクリューで、色はスモークです。

ブランクとグリップの接合部にはワインディングチェック。ローレット(溝切)加工と湾曲された形で、過去にソリッドグラスロッドを作成した時に使ったBellingerのものと多分同じです。

続いてフックキーパーが付いています。令和の竿ではすっかり見なくなりました。

バット部のフックキーパーから、すぐスピゴットフェルールのプラグが出ているのが特徴的です。

ストリッピングガイドはSiCリング入りのガイドです。ガイドラッピングは口巻きと同じで、深い緑の糸に金色の飾り巻きが2本入るデザインで統一されています。

トップガイドはワイヤーのパイプタイプです。パイプ下には飾り巻きがあります。このあたりも時代でしょうか。こちらも同じ深い緑色の糸に金色の飾り巻きのデザインです。

中間のガイドは一般的なダブルフットのスネークガイド。色はシルバー。スネークガイドが8個+ストリッピングガイドの計9個の構成です。

現行のR-EXP 8656-8の解説ではアクション、テーパーともにミディアムファーストで、最適キャストレンジ(投げる距離)が10~25yd(9~23m)、MAX35yd(32m)、遠投能力に優れるとあります。この竿は前のモデルですが、性格はそう大きく変わらないんじゃないかな?と思ってます。

話が細かくなりますが、ここでのアクション、テーパーという言葉の使い方について一言物申したい(笑)

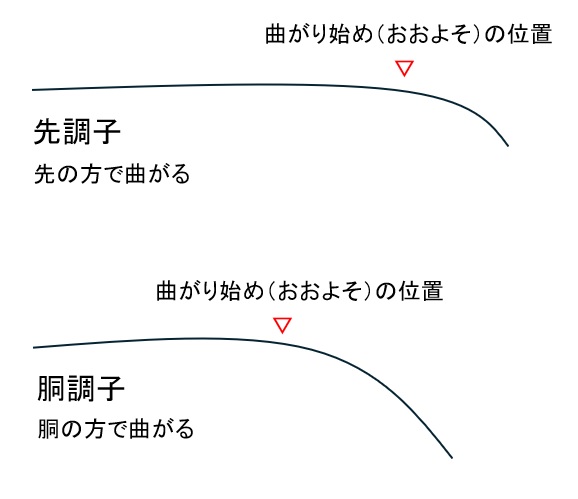

この説明文にあるアクション(action)ですが、釣り用語的には調子と訳します。竿先に繋いだ糸に重さを掛けると竿が曲がります。その際の曲がり始めがどこにあるかを示す言葉で、先端(穂先)に近いところから曲がる(先だけで曲がる)と先調子(ファーストアクション:first action)、竿の真ん中や手元に近いところから曲がる(胴まで曲がる)と胴調子(スローアクション:slow action)と呼びます。

現在沢山の資料で先調子はfast actionと表記されますが本来はfirstです。『最初の、先の』と訳すと語感が伝わるでしょうか。

fast(速い・急に)という語感に違和感を持った人も多いようで、fastとslowの間をmoderate(中間的な)と呼ぶ場合もあるようです。

ともあれアクション(action)という言葉は一般的に動作と訳すところから分かる通り、竿に力を掛けたらどう動くか?という竿の動き方を表す言葉です。

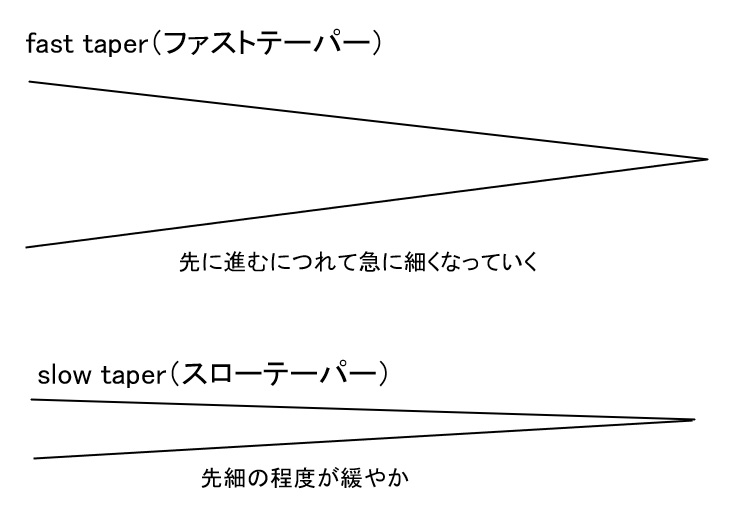

一方、テーパー(taper)は次第に先が細くなっていく形という意味の英語ですので、竿の形、形態を示す言葉です。手元の径が太いところから穂先にかけて急に細くなる形のことをファストテーパー(fast taper)、ゆるやかに細くなるを形をスローテーパー(slow taper)といいます。この場合のfastは『急に、急速に』と訳すと語感が伝わるでしょうか。

そもそもテーパー形状が次第に細くなっていく程度なんて設計・製作上の話であって、使う側の釣り人は知らなくても全然構わない事柄なんです。竿の設計では概ね「先細を強く」(ファストテーパーに)すると先調子に、「先細を緩く」(スローテーパーに)すると胴調子になります。即ちテーパーとアクションは設計と結果の関係なんです。

前掲の説明文などのホンの一例で、言葉を辞書で調べることすらなくテーパーを調子と説明するなど、正しく理解していない使い方・説明が世間に溢れています。そしていずれにもslowが使われている点も悪かったのです。反対語としてfastが使われ、どんどん取り違えが起きてしまいました。

個人的には誤解を避けるため、先調子はティップアクション(tip action)、胴調子はバットアクション(butt action)と直訳するよう提唱したいくらいです。

そして竿の個性を説明・表現するときは調子(アクション)を使い、テーパーは基本使わず、竿の製作・設計にだけ使うべきだと考えています。

基本的にフリクエントフライヤーと置き換えなので、同じリールを使うつもりです。フローティングラインを使う時にはGPX WF-5F(SA)を巻いてあるエボテックCLW-C 2-six(ループ)を、シンキングラインはWF6番タイプ2(SA)とインターミディエイトのランニングラインを巻いてあるバテンキルディスク5-6(オービス)を合わせます。

たぶんフリクエントフライヤーと2本一緒にバイクで持ち運ぶことはないと思います。カバンの空き容量によってどちらかを選ぶことになりそうです。

竿下ろしは2024年1月5日、千葉県成田市にある管理釣り場ジョイバレーへの釣行でした。いわゆる塩焼きサイズのニジマスを数匹釣ったくらいですが、ストレス無く使えました。

フリクエントフライヤーと比べると、もっと胴からしなやかに曲がっている印象です。継ぎが多いからといって突っ張ったり、一箇所でヘンに曲がるといったことはありませんでした。

2024年12月30日に釣り納めで朝霞ガーデンへ行ってきました。この時、ビリンガムのバッグにこの竿を結わえ付けたところ、カバンから少し覗く程度のはみ出し具合で積めました。なかなかスマートなバイク釣行と自画自賛してます(笑)

Copyright (C) びぃ,2025-1-20,All-Rights Reserved.